■作者: 胡惊鸿 【华e生活笑侠整理】

导航显示距目的地还有10分钟,可窗外仍是大片的田野,夹杂在密林间,偶尔一栋孤立的农舍。终于,倒计时5分钟时,车子驶入一片陈旧街区,狭小的马路,朴素的矮房,转过一个弯,看到我们今晚入住的酒店了。在异国他乡的偏远农村,希尔顿旗下的一个连锁酒店让我们稍感依靠。

这个品牌的酒店,若在上海,前台大多是职业装的俊男倩女,而在佐治亚州西南部小镇,我们毫不意外地看到两位小煤山似的女子,站在柜台后,手势笨拙地在电脑上操作。这个地区的黑人比例约占70%,远高于全美平均的13%。远离都市圈,没有什么知名大学,所以很少外乡人到此,我们的亚洲面孔更显突兀。

在电脑又一次死机,等待重启的时候,胖黑妹妹没忍住好奇,问:“是什么把你们带到这里?”

“安德森维尔国家级历史遗址。”

“哦,听说过,但没去过。说是曾经有很多人死在那里。”她似乎有些疑惑,这种地方值得跑远路来吗?

初来乍到看见行走的骷髅

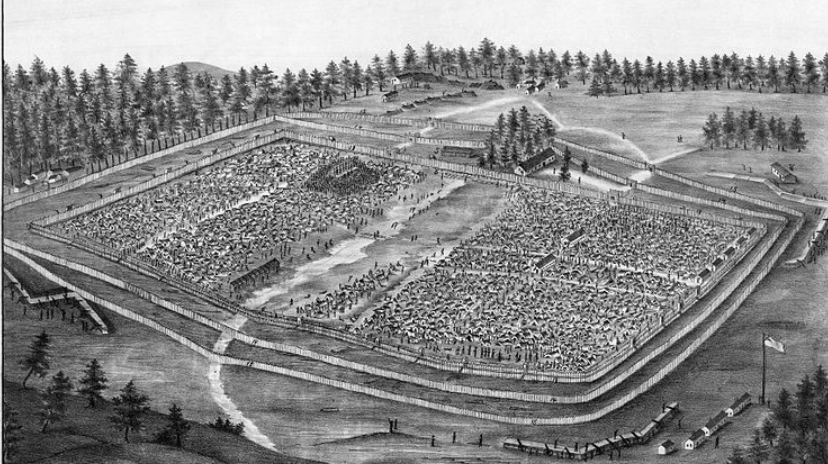

安德森维尔,美国内战中臭名昭著的战俘营,死亡的代名词。这座当时南方最大的战俘营,在内战的最后14个月,接纳了45000名战俘,其中13000名死在这里。而他们,全部都是18岁至40岁的青壮年男子,惨死在生命力最旺盛的年纪。

佐治亚州西南一隅的安德森维尔国家级历史遗址

一位幸存者事后描述了他作为囚犯初来乍到时的情况:

“当我们进入这个地方时,被眼前的一幕震惊了,血液冻住,心快碎了。这些行走的骷髅,满身污秽和虫子,是曾经强壮的人吗?这是地狱吧?我们祈祷上帝,唯有他才能把大家从如此可怕的地方活着带出去。”

这样带入感的画面,近三分之一的死亡率,我以为安德森维尔充满虐待、酷刑、滥杀,而事实真相却让我更感到无奈。

故事中没有恶毒的人,是战争,瘫痪了整个社会的健康运转功能。

一名少将值40名士兵

内战开打不久,战俘问题迫在眼前。如何处置?

一开始林肯不同意交换战俘,因为这在逻辑上相当于承认南方是一个对等的政府。但是,顶不住公众舆论压力和成千上万家庭的请求,林肯默许联邦军队(北方)的一位将军与南军订协议,双方战俘以一定的系数值等额交换。大致为:同等级的一对一交换,高军衔的一对多交换。如,一名中校值10名士兵,一名少将值40名士兵。同时规定,通过交换假释的战俘不允许再加入战斗。

这时候的战俘营,相当于一个临时收容所。大多数战俘关押三五天后就被交换回家了。

但是,交战双方火气太旺,一言不合,执行了一年的战俘交换就被停止了。

短期住客变成了长期户头,战争还在继续,俘虏还在增加,弗吉尼亚前线城镇一些由库房改建的监狱爆满,新征用的监狱不断往南方深入。直到1864年春,美国内战结束前一年,战俘营建到了南方腹地——佐治亚州南部的安德森维尔。

而战俘营的条件越来越差,一开始利用废弃房屋,头顶有遮盖。后来是仓库,至少地面是硬化的。到了安德森维尔,只是在荒野划了一块空地。周圈用5米高的树桩围起,围墙内用绳子拦了一根死线。越过此线就会被高处哨亭里的卫兵开枪打死。选址于此,因为有一条溪流从中间穿过,相当于提供了天然给排水系统。设想是:上游饮用,中游洗涤,下游排污。

安德森维尔战俘营布局图。中间是溪流,唯一的给排水系统

营地还没建好,设施和备品还没到位,战俘已经从其它监狱溢出到这里了。并且迅速增加,很快就超过了其10000人的设计容量,最高峰时达32000人。这个数字相当于当时南方邦联的第五大城市,而且是高密度聚集。一切都失调了。

水源首先被污染。整条溪流变味,人类排泄物堵满水道,枯水期一片黄褐色沼泽。20公里以外的居民都有抱怨臭气熏扰。

没有任何砖瓦结构,男人们密密码码挤住在草地上用树枝和旧布撑起的简易帐篷里。没有替换衣服,被俘时穿啥就啥了,时间长了被汗水、日光脆化,那只能光着身子了。当然,被褥啥的也只能指望被俘时背包里的存货了。

展览还原当时树枝与旧布搭起的帐篷模样

更要命的还有南方湿热而漫长的夏天。各类传染病本来就是地区性常规杀手,几乎所有的家庭都有人死于突发传染病。即使贵如南方邦联总统戴维斯,他的头婚妻子蜜月期得传染病死在他家种植园内,他二婚生的六个子女,有一半死于类似传染病。富贵家庭尚且如此,何况战俘营恶劣的卫生条件。雨淋暴晒,零距离社交环境,以及北方人的水土不服,简直是传染病的温床。

食物匮乏,根本见不到菜蔬类。由于长期缺乏维生素C,坏血病也成为夺命凶手。公平地说,南方并不是故意虐待战俘。这是1864年,战争进入第四个年头,南方的健壮男人都上前线了,留下妇孺老弱耕种家园,还得支援前线军队,地主家也没余粮了。9月,谢尔曼率领的北方联邦军队横扫佐治亚州,实行吃光抢光烧光政策。小说《飘》中的女主郝思嘉,曾经锦衣玉食的种植园主家千金小姐,逃出大火中的亚特兰大,吃尽苦头回到她心心念念的塔拉庄园,母亲死了,父亲疯了,仓储烧了,农田荒了。而她也蓬头垢面成为饥饿的女儿,从土堆里刨出残存的番薯,不顾泥巴,往嘴里塞。这样的情况下,没有完全断供战俘营,已经是天花板级待遇,哪里还顾得上营养结构?

营地里设立了医院,但是医药更是稀缺品。前线医院的战士们都在苦等渴求救命医药,何况战俘营?人们很快意识到,所谓监狱医院,只是换一个地方等死。而且,将在孤独隔离中死去。弥留之际,衣物被别人扒光。因为那也是稀缺品。

比敌方监狱的供应不足更暗黑让人沉沦的是,来自于己方难友的掠夺与欺凌。

平均每天运出100具尸体

站在安德森维尔的高坡,一眼望去,绿的草,蓝的天,白的云,舒旷而宁静。158年前驻守在这里的狱卒可没有这么放松的感受。

他们是部队中的弱势人群,刚满18岁或者年老体弱不适合战场冲杀,被安排在“二线”岗位。他们也经受着传染病的困扰,还日夜处于警觉状态,担心监狱暴动。围栏中的囚犯人数是他们的上千倍,战斗力比他们强。他们每分每秒地握着枪,躲在岗楼狭小的掩体后,紧盯着棚户区与围栏间的死线无人区,只要有人越线就开枪逼退。

木制高墙与顶部哨楼

木制高墙与顶部哨楼

他们根本不敢只身进入监区,那里已卸去了文明世界的伦理和秩序。一勺糖、一件旧衣、一根树枝都会引起激烈争抢,求生本能已经剥去了人性中的温良,丛林法则成为主导。

囚禁于此的战俘们,以同一家乡、兵团、种族为归属,自然抱团,以争得更多资源。而那些落单的,只有被抢的份。

新来的战俘,像肥羊扔进狼群,还没来得及看清环境,就已被老战俘剥去全身衣物。他是否能活下去,就看造化了,就看他能否快速变成狼,抢得衣食住资源。

记录显示:一个狱霸团伙用棍棒袭击并打死了他们的狱友,抢走食物、衣服、珠宝和金钱。另一个狱中组织成立了,由囚犯中的一名前法官领衔,抓获了所有袭击者,履行审判程序。陪审团从新囚犯中挑选人员组成。有6名袭击者被处以绞刑。

监狱长应囚犯们的请求,将这6名袭击者另葬,避免与战俘营的病死囚徒混葬。

安德森维尔平均每天运出100具尸体。有人装死混在尸体中,运到墓地后,站起来就跑。监狱长发现后,请来医生对每具待运尸体都进行甄别认定。

有的囚徒用勺子棍子挖地道,试图穿过围栏出逃。但是,越狱成功者很少,即使逃出围栏,以他们虚弱的身体,在返回北方家园的长途跋涉中,也很难闯过饿死,晒死,被动物咬死,被敌区居民打死的种种关卡。

镜头拉远到现在看,安德森维尔的囚徒们本来是有机会早些脱离苦难的,很多人都可以活下来的。

大棋布局中有人成为弃子

交换战俘,是被北方联邦军队率先停止的。明面上的理由是南方杀戮黑人战俘,这确实是理由。阻止黑人平权,也是南方在战败后被钉上耻辱柱的标签。

还有更实质的理由,北军总司令格兰特在给同僚的信中表达了他的战略思考:南方总人数少,新兵补充有限。只要把南方战俘扣住,南方的战斗力量就会逐步耗尽。

当时北方人口基数是南方的三倍,正在开发的西部也成为北方的新供应商,还有来自欧洲某些贫穷地区的外籍雇佣兵的加入,源源不断为北军输血。而且,北军战俘释放后,由于合同到期,更自觉履行交换条款约定,拿钱走人,不可能继续服役。而南军战俘,却有很大比例重返战场,因为对于他们来说,这场战争是保家卫州。

1864年盛夏来临,安德森维尔战俘营人满为患。监狱长假释了5名北方士兵,让他们带着一份由大多数囚徒签署的请愿书,到华盛顿特区找他们的政府,呼吁恢复交换战俘。但遭到了拒绝。代表们返回安德森维尔,向他们的狱友报告了这一情况。

历史照片,安德森维尔战俘营实拍

北军二号将领谢尔曼本来也是有机会拯救他们的。1864年9月,谢尔曼率领的北军攻占了亚特兰大,然后斜穿佐治亚州,向大西洋边的萨凡纳进发,沿途摧枯拉朽,气势如虹。行军队伍横向有100公里宽,只要稍向南偏一些,或者,派一支部队插过去,不耽搁啥功夫就可以解除安德森维尔的警卫,救出他们的战友。

但是,没有。

北军战俘在那里又多熬了8个月,经历饥饿难耐的秋天,无遮无盖的冬天。只是他们中的很多人再也见不到春天了。

事实证明,格兰特、谢尔曼是高明的棋手,心无旁骛,集中所有力量,采取精准措施,去争取胜利。只有毫不留情把对方打趴下,才能尽早结束战争,结束这一切苦难。

只是在大棋布局中,有的人会成为弃子,有的人会被牺牲。

审判过程成为一代人的哭墙

安德森维尔的许多战俘,倒在了黎明前漫长的黑暗中。即使侥幸从战俘营活下来,也永远失去战前年轻、乐观的身心了。他们将终生与崩溃的身体、噩梦般的记忆作伴。

在血泪控诉中,安德森维尔的监狱长沃茨被送上了绞刑架。

战争结束时从安德森维尔释放的战俘,此照拍摄十几天后死去

从材料上看,沃茨算不得罪大恶极或冥顽不化。他只是在一个错误的时间出现在了错误的地方。

沃茨出生在瑞士,26岁才到美国。他在欧洲老家没混好,打算来这片新大陆尝试机会。从北方转到南方,到处打工。终于在31岁那年娶了一个带着两娃的本地女人,在南方偏远小镇如愿成为一名土法治疗的医生。他不是种植园主,可能对拥废奴和独立之类的美国热点问题也不太关心。

1861年南北战争爆发时,沃茨近38岁。他随大流加入南军。次年在执行军事任务中受伤,右臂失去功能。

高龄(相对战场而言),残疾,外国口音的英语,上尉沃茨被委派到安德森维尔任监狱长时,是一次赋闲安排。他不高的军衔也说明这是一个不太重要的岗位。

沃茨上尉军装照

美国内战中南北共有十多个大大小小的战俘营,都发生超员、吃住条件低劣、传染病泛滥等问题,平均死亡率10%。北方战俘营死亡率最高发生在纽约州,为25%。南方战俘营最高死亡率就发生在这个安德森维尔,为28%。无人追究胜利方的过失,而败军监狱长沃茨自然被揪出来,为这些亡灵背锅买单。

为期两个月的庭审占据了美国各大报纸的头版,158名证人从不同角度的叙述,不仅再现了安德森维尔的暗黑画面,也勾连其它战俘营的记忆,以及听者自身和家人在灾难性战争中经历的不幸。追踪、评论、共情,让审判过程成为一代人的集体哭墙。

尽管其中的145人作证说,他们没有观察到沃茨杀害任何囚犯。尽管沃茨提供材料证明自己从食物、水和其它方面,最大限度向南方邦联政府获得支持,也尽力改善监狱条件,只是医疗用品超出了他的职责范围。但是,陪审团的情绪被调动起来了。检察长在最后陈诉中,直指沃茨是安德森维尔的恶魔。沃茨被判处死刑。

在行刑前的一个晚上,有人找到沃茨的律师,说如果沃茨把同时在押的前南方邦联总统杰斐逊·戴维斯牵连到案件中,或许可以获得减刑。沃茨回应说:“我与杰斐逊·戴维斯先生毫不相干。他不知道安德森维尔发生了什么事。我不会出卖他或其他任何人,哪怕是为了挽救我的生命。”

1865年11月10日上午10点许,美国首都华盛顿特区,沃茨在120名警卫、200名观众围观下被勒死,时年42岁,距他来到这个国家整16年。他是内战期间仅有的两名因战争罪受审、定罪并被处决的人之一,另一名是南方游击队长。

南方邦联的后人认为这是一次不公正的审判,50年后,在安德森维尔为沃茨建立了纪念碑。

左侧白色方尖型,为沃茨纪念碑,在当年安德森维尔战俘营狱址

谁是这场悲剧的罪魁祸首

如今,白色方尖型沃茨纪念碑耸立在原狱址中央。近旁是国家公墓,后来修建的13714座北军战俘墓碑,齐齐整整排列。其中921座被标记为“无名”。每一块碑下都有一个曾经鲜活的生命,经历了地狱般的苦难后,死在了风华正茂的年龄,多少青春梦想沉入死亡的黑暗。

长眠在安德森维尔国家公墓的北军将士墓碑

谁是这场悲剧的罪魁祸首?是沃茨吗?不,他也是战争的受害者。还有在美国内战中死去的62万名将士,不分南北,都是战争的受害者。

历史书上说北方赢得了战争。可是,这1万多名北方年轻人赢了吗?他们所属的北方家庭赢了吗?多少人再也等不回他们的儿子、丈夫、父亲、兄弟,顶梁柱折断,毁灭性的打击,深不见底的坠落,无边无际的痛苦。

黑人赢了吗?小镇旅馆那两位黑妹妹会承认吗?内战打到一半时被升华为反奴隶制,可那只是出奇制胜的棋路。没有任何准备,奴隶突然被宣布解放。当他们获得自由,离开种植园的同时,也失去了工作,失去了吃住保障,并成为剧烈矛盾的负载体,处境更加艰难。直到100年后,黑人运动领袖马丁路德金于1963年的演讲,还站位于“我有一个梦想”。近年,看不见的经济之手仍把黑人拖向偏远落后地区。

棋局博弈中,赢的只可能是棋手。棋子的命运大多是,一枚一枚被放弃,被牺牲,或者在某个点位上,承担背锅侠的角色。

作者简介: 胡惊鸿,文艺学博士,作家。生于上海,现居美国南方,北美中文作家协会终身会员。几十年来,中文写作已经成为生命的组成部分,发表散文、评论、纪实作品近百万字,出版个人作品集两部。